Blog

席亭ブログ

-

その他

旅のスパイス

どこか旅に出ようとなったとき、優先順位の一番には来ないが

これがあるとグンと味がひきたつようなもの。

これを“旅のスパイス”と呼ぶとしたら僕には2つある。

1つは国宝。もう1つは寅さん。

「国宝」は数年前から僕の中でゆるやかに興味が上昇中だ。

旅先でお堂や仏像、書画などに偶然会えたら、それはもう特注料理

の比ではなく得した気分になる。

最近だと福井の永平寺で観た『道元の坐禅を勧める書』がそうだった。

そして「寅さん」とはそのロケ地のこと。

何度も同じシーンを見ているとその場所への憧れは強くなる。

京都に行ったとき、丹後の伊根まで2度も足をのばしたのを思い出す。

この2つのスパイスを同時にふりかけられそうな場所を最近みつけた。

まだ行ったことのない琵琶湖周辺を近いうちに歩いてみようと思う。 -

その他

ずっと気になる人

最初は高校の世界史の授業だった。

いつか著作を読んでみようと思った。

それから時が20年近く流れたある日、北京の街を独りで散歩していたら

偶然その人の博物館の前を通りかかったのでふらっと入ってみた。

平日の昼間、誰もいない建物の中をゆっくり見てまわった。

実際に暮らしていた家も移築されていて、使っていた机や

ベッドもそのままだった。

忘れていた興味が静かに沸いてきて

帰国後にその人を解説した新書を読んだ。

それから10数年たったある初夏の日。

恩師が眠る鎌倉円覚寺の境内の一角にモクレンの木があった。

「その人」から贈られた木だと説明書きを見つけて驚いた。

それも恩師が生まれた昭和8年のことだった。

そして先日、新橋駅前の古本市で偶然目にとまった本があった。

26年前のものだが、新品同様の綺麗なもので200円。

すぐに財布を開いた。

『魯迅居断想』 阿部正路

その人とは魯迅。中国の文学者、思想家だ。

この本を読み終えたあと、30年来の満を持して

彼の著作とむきあうつもりでいる。 -

その他

マロンのロマン

先週末、『丸ノ内農園』という東京駅前の道路300mぐらいが

農業に関連した出店がならぶマルシェのようなイベントがあった。

東京駅前なのに牛も数頭いるのが驚きだ。

このイベントの主催は農水省で、担当に友人がいることもあり、

昨年に続き今年もぶらり歩きを楽しんだ。

ふつうのマルシェよりも試食が充実していて、

今日はお腹をすかしてこなかったことを少し後悔する。

ある出店の前で声をかけられた。

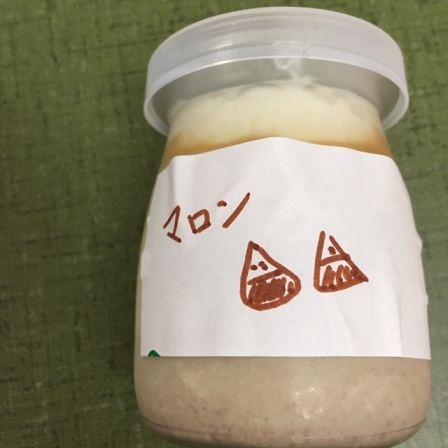

「マロンをシールに描くとプリンがもらえますよ~」

意味がよくわからないが、プリンがもらえると聞いただけで、

横にいたはずの人はそこに吸い込まれている。

マロンを描けと急に言われてもなぁ。

適当に10秒でささっと色ペンで描く。

そのシールを冷蔵庫から取り出したプリンの容器に貼る。

隣で爆笑している人がいる。

絵心がなさすぎるのを指摘されるかと思いきや

どうやら塗りつぶすところが「逆」らしい。

これがマロンのロマンなんだ。

と悔しまぎれのセリフが浮かんだのは

その場を離れて少したってからだった。

-

その他

詐欺への警鐘

大菩薩峠の一軒宿を出て、「道の駅 甲斐大和」で

特産市場のおっちゃんと世間話しながらシャインマスカットを買った。

帰り道に八王子の実家に寄ってお土産を渡そうと思いついたのだ。

途中電話してもつながらないが、留守でも玄関前に置いて帰ろう

ということで、そのまま向かう。

到着して呼び鈴を数度鳴らすも、やはり反応がない。

せっかく久しぶりに来たので、裏庭に生えてる柚子の木から数個拝借する。

予定どおり置手紙を書き、ドアに葡萄をぶらさげて帰ろうとしたとき、

2Fの親父の部屋の電気がついてることに気がついた。

おかしいな。親父はつけっぱなしで出かけるタイプじゃない。

ねんのため再度呼び鈴をならすと、

「はい」という返事が。

なんだよ、いるのかよ…。笑うしかない。

「俺です。明です」

「はい、いま行きます」

インターフォンごしに会話して少しして玄関があいた。

「なんだ、明か。宅急便かと思ってハンコウもってきちゃったよ」

手にはハンコウが握りしめられていた。

あれっさっき「俺、明」と言ったんだがなー。

「俺、明」に騙されないからいいのか、

本人の声がわからないから危ないのか。

警鐘を鳴らすべきか思案中だ。 -

その他

国宝ぶどう寺

関東で最古の木造建造物。

こういう表現をはじめて目にした。

出来てから720年あまりがたっている国宝のお堂だ。

山梨の勝沼ICからほど近い大善寺。通称「ぶどう寺」。

国宝の薬師堂と厨子にくわえて、

本邦唯一、ぶどうを手に持つ薬師如来(重文)や

日光・月光菩薩(重文)、十二神将(重文)など見応え十分だ。

作は運慶一派の蓮慶。

入口の山門前では新撰組あらため甲陽鎮撫隊の近藤勇が官軍と戦ったとか。

秋の紅葉シーズンだが、平日ということもあり

ほとんど貸切のひと時だった。