- ホーム

- >

- 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記

根本席亭ブログ 500人の笑顔を支える、ネット碁席亭日記 囲碁の上達方法やイベント情報など、日々の出来事を発信していきます。

2023/10/10

行き当たりばっかし(23)

世界最高のラジウム線出量を誇る山梨の増冨温泉「不老閣」。

両親を連れていった1ヵ月後、今度はつれと再訪した。

坐骨神経痛に悩んでいたので少しでも、ということだ。

例の20℃の岩風呂を経験したつれは、予想通り驚いていた。

―これは修行ね。もしくは罰ゲーム。はいるのに覚悟がいる。

こんな温泉ほかにない。だけどはいっているとだんだん

体が温まってくるから不思議よ。

その通りだ。この小さな岩風呂はある意味日本で3本の指に

はいる名湯だ。~いい湯だな♪~という意味ではない。

決してホッコリはしない。

だがここを目指して全国から何十年と通い続ける人がいる。

ここ「不老閣」の食事は、泊まる人たちの健康を考えてか

揚げ物や豪華なものはなく、身体に優しい野菜中心、

味付け薄目のものが並ぶ。火がついた鍋のふたをとると、

野菜とキノコともずく以外、肉はなかった。

この「もずく鍋」、はじめて食べたが絶品で癖になりそうだ。

2度目の今回は、あるものを別注で頼んでいた。

普段は忘れているが、たまに出会うとテンションあがる。

ショウガやニンニク醤油とあって元気が出そうだ。

馬刺しである。1人前1500円、見事な1皿だ。

―待てよ。こんなのを食べては、元気になっても

温泉の効果かどうかわからないじゃないか。

一瞬頭をよぎったが、ビールをごくりとやったらかき消えた。

*山梨増冨温泉「不老閣」の食事

https://www.furoukaku.jp/oryori.php

2023/10/10

行き当たりばっかし(22)

―あら、浩宮様じゃない。

お袋の声で壁に貼られた何枚かの写真に目をやると

たしかに若かりし浩宮様、いまの天皇陛下が写っていた。

昭和49年と50年、まだ中学生の浩宮様は、2年続けて

この宿、増冨温泉「不老閣」の裏手にある2つの100名山、

瑞牆山と金峰山に登る前に1人で泊まったそうだ。

よくある皇室御用達の豪華な宿ではない。

23部屋のうち部屋にトイレがついているのは数部屋のみ。

あとは合宿所のように、トイレも歯磨きも共同だ。

宿の人に聞いて驚いた。当時泊まった部屋は207号室。

お袋と親父と妹の泊まる部屋だった。弱視の親父のために

トイレ付の部屋を押さえたのが奏功した。

―ここがそうなの。へぇ浩宮様がねぇ。

簡素な部屋の中でお袋がつぶやいた。

こういう偶然は帰宅後のいい土産話になるだろう。

小さい部屋からあぶれた僕は隣の206号室に1人。

ーそうか、ここはSPが泊まったのか。

これはそれほど土産話にはならないだろう。

2023/10/10

行き当たりばっかし(21)

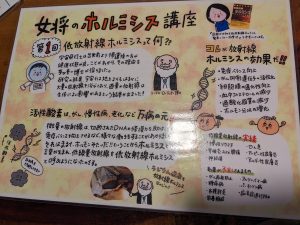

放射線ホルミシス。

聞いたことあるだろうか。

ふとしたきっかけで、昨夏からマイブームとなり

そのあと鳥取の三朝、山梨の増冨、と著名なラジウム泉に

ふれることにもなり、そのブームはいまだ燃え盛っている。

ホルミシスとは、たくさん摂ると身体に毒なものは、

ごく少量だと身体にいい、ということ。

低線量の放射線を浴びると、万病のもととされる活性酸素

をやっつける抗酸化作用が活発になるそうだ。

先日泊まった山梨の増冨温泉「不老閣」の女将は、

温泉のはいり方や健康法など、来客の人の質問に丁寧に答えていた。

本気で宿泊の縁があった方の健康を願っている。

この宿が脅威のリピート率(宿泊者の多くがチェックアウトの時に

次の予約をする)を誇るのもうなずける。

子供のアトピーにも効きますか?と問い合わせの電話には、

では温泉送りますのでまず試してみて、とポリタンクを送ったという。

まだお客さんになっていないお母さん、感激しただろう。

大量だと毒だが、少量だと身体にいい。

そうか…。

何とか笑わせようとくだらないギャグを連発しても

嫌がられるだけだが、力の抜けたちょっとしたことが

思わぬ笑顔を生む。

放射線を見習って、笑いのホルミシス効果をいま、

ひそかに、ねらっている。

山梨増冨温泉「不老閣」女将おすすめ本

https://www.furoukaku.jp/favorite_book.php

2023/10/10

行き当たりばっかし(20)

3月に続き6月も、再度一時帰国した妹と両親、4人で

山梨の増冨温泉に向かった。

前回の山陰旅行では鳥取県の三朝温泉に泊まったが、お袋はここで

「ラジウム温泉」に興味をもち、同じく日本三大ラジウムの

(もう1つは秋田の玉川温泉)増冨に行くことになった。

インパクトは最強だった。宿「不老閣」名物の岩風呂は、宿から

5分ほど山道をあがった先にあった。よくある旅館の岩風呂、

人工的に岩を配置して雰囲気を出すものとは全くちがう。

たまたま岩のくぼみに湧き出して貯まったところに、「あとから」

小屋をたてたものだ。

この岩風呂は朝7時から夕方17時まで。

温泉宿で一番の名物のお風呂が夕方に終了するところを

ほかに知らない。その理由を宿の人に聞いた。

天然岩風呂なので「栓」はなく、毎日夕方にポンプで吸い出して

洗っているのだという。湯量が少ないため、貯まるまでに12時間。

だから夕方で終了なのだ。

大人4人が浸かれるかどうか、という大きさだ。

お風呂の温度は何と20℃。完全な水風呂だ。そばにある41℃の

上がり湯で5分身体をあたためてからでないと厳しい。

あとで宿の人に聞いたら、真冬、マイナス10℃のなか、山を

のぼって元気にこの冷泉にはいる90代の方もいたという。

それも上がり湯がまだなかった頃の話だ。信じられない。

僕のような初心者は、長湯(湯ではないが)厳禁、3分はいって

また身体を暖める、を2,3回程度にしたほうがいいらしい。

事実、僕も宿にもどったあとしばらくは「ぼおっと」した。

ラドンの肯定反応で体がだるくなった。2時間休むとまた

元気になって夕食をおいしく食べたが、すごいパワーだ。

足元から小さな泡がぷくぷくと。意を決して浸かったときは、

冷たくていったいこれは何の罰ゲームだ、という思いだったが、

少したつと不思議と身体が温かくなった。

気泡が身体につくからだろうか。

この温泉のパワーは、西洋医学で完治が難しいとされた多くの人、

多くの症状に対して、奇跡の復活を助けてきた。

全国8千あるという温泉の中で、足元から直接湧き出る

本物の温泉は50か所程度だという。

偶然に感謝である。

増冨温泉「不老閣」

https://www.furoukaku.jp/

2023/10/10

行き当たりばっかし(19)

今までで一番おいしい〇〇に出会う。

最近何かあっただろうか。

50歳をすぎるとさすがに少なくなってきた。

週に何度も食べる食品であれば、さらに難易度はあがる。

昨年秋にオープンした東京は八王子市にある

TOKYO FARM VILLAGE。

実家の徒歩圏ということもあり、何度か既に訪れたが、

ここのヨーグルトが、人生でNO.1となった。

ふたには牛の名前が書いてある。つまり同じ牛からしか

そのヨーグルトは出来ていない。

同じパッケージでも、そして同じ牛でも、季節によって

味が違うヨーグルト、というわけだ。

京王線の山田駅から徒歩数分。新宿から1時間かからない。

目の前でモグモグするジャージー牛にも会える。

ぜひ一度訪れてみてほしい。

TOKYO FARM VILLAGE

https://www.tokyofarmvillage.me/farm

母さん牛の名前いりプレミアムヨーグルト

https://www.isonuma-milk.com/blank-7